目次

学ぶ印刷

こんにちは、東京紙器です。

暑いですね!6月の上旬はまだ梅雨らしくジメジメとはするものの、多少涼しさが残っていたのが、急に真夏に突入したかのような猛暑です。皆さんも熱中症などには十分お気を付けください。

さて、7月に入り、今年は参議院選挙があります。昨年の衆院選、先日の都議選に続き選挙が続きますが、民主主義国家においてはこれからの社会を左右する大事なイベントです。

日本における民主主義は明治23年の帝国議会設置から始まります。もともと維新の際に功績のあった藩閥のなかにも民主主義や自由主義実現を目指したものがいました。有名なのが御存じ板垣退助で、五箇条の御誓文第1条「広く会議を興し万機公論に決すべし」を根拠とし、国会開設を訴えました。そのような自由民権運動を経て、帝国議会が設置されたわけですが、当初は制限選挙制であり、納税額や性別によって選挙人が絞られていました。

日露戦争後、それまで軍事増強のため増税にたえていた国民の鬱積した不満は、賠償金を取れなかったことにより沸騰し、普通選挙を求める声へと変わっていきました。明治維新以来の藩閥政治への反発から政党政治へと舵を切り、最終的に大正14年の男子普通選挙法制定へと繋がります。これらの一連の動きが後に「大正デモクラシー」と呼ばれ、日本の民主制度の発展に大きな意味を持ちました。

大正時代にはもう1つ国家の趨勢を揺るがす大災害、「関東大震災」が起きた時代でもあります。このような短くも激動の時代において、印刷はどのような役割を担ったのでしょうか。

学ぶ印刷第5回は大正時代の印刷史です。

進む大衆化とマスメディア

新聞と雑誌の大発展とオフセット印刷機の導入

明治時代に拡大した新聞は大正時代に入っても益々発展を遂げていきます。

写真版から紙型をとる技術(「ステレオタイプ」)が開発されたことで輪転機でも写真の印刷が容易となったこともあり、その時代の発明である電報とともに速報性、報道力が劇的に向上しました。戦争報道を契機とした速報性、見た目の強化、大量印刷技術の獲得によって新聞読者は大いに増加したのです。

新聞が草創期の政論新聞から報道新聞へと変化するとともに、読み物としての小説連載、ルビ付き論説欄の登場による大衆化もあって、読者層は大幅に拡大、大正時代には新聞発行部数は100万部を超えるところもでてきました。読者数の増大と同時に各種社会インフラの整備も進んだことで販売網も拡大することができたため、新聞や雑誌需要はさらに拡大を続けていきます。

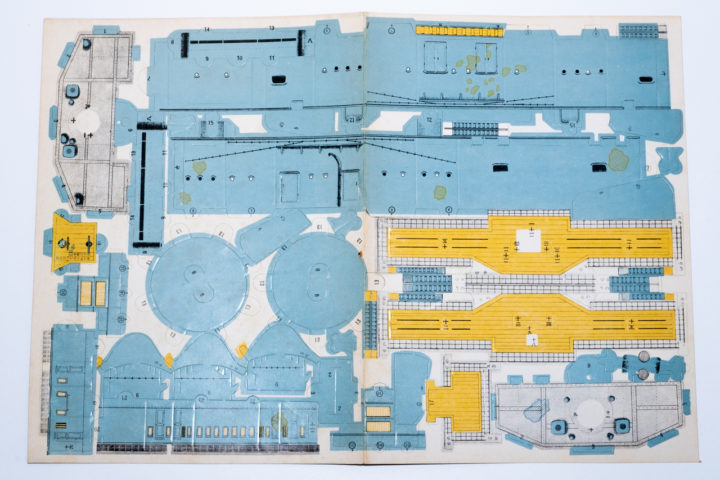

「少年俱楽部」戦艦三笠の付録模型 出典:東京紙器(詳細)

雑誌も多種多様なジャンルが開拓され、特に娯楽雑誌が大量に誕生しました。講談社刊の「少年俱楽部」もその1つで、後に子供向け紙付録が付いて好評を博すなど現在の幼児誌に繋がる要素を持ったものでした。「少年倶楽部」は後に復刻版として刊行された際に、弊社で戦艦三笠の付録模型を打抜き加工した実績があり、今も付録見本が会社に残っています。

他にも「キング」、「主婦之友」、「婦人画報」といった数十万部を超える雑誌が多数登場するなど、雑誌文化が花開いた時代でした。そのような拡大する印刷需要に応えるように、大正3年、アメリカよりオフセット印刷機、後にはプロセス製版装置が導入され、多色刷り平版のスピードと質が一気に向上しました。ご存じの通り、オフセット印刷機は現代でも主流の印刷機ですね。これらは100年前に日本にやってきたこととなります。

このような印刷技術の革新と需要拡大により、新聞社、出版社、印刷会社は急速に発展していきましたが、これらの企業は当時、東京の日本橋区、神田区、京橋区などに集中していました。これは江戸時代以来の技術者蓄積、人口市場の集中、流通の利便性が理由として挙げられます。

しかし、この印刷業東京一極集中は、大正12年に歴史的大災害「関東大震災」によって大きな転機を迎えることになります。

関東大震災が変えた印刷業界構造と書籍流通

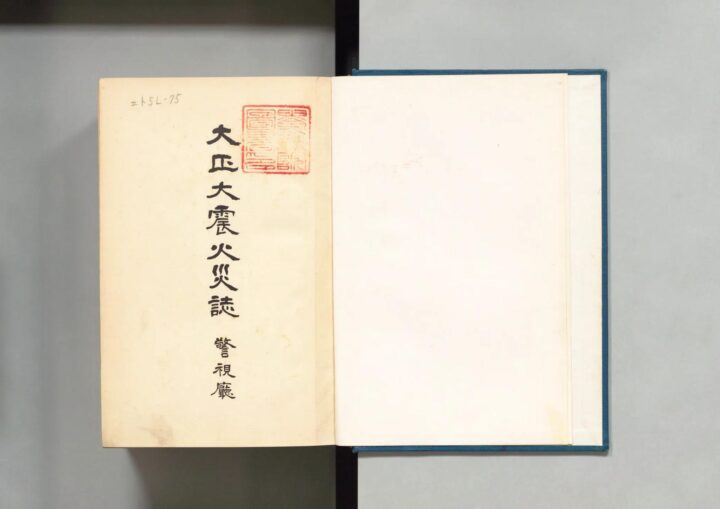

『大正大震火災誌』,警視庁,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション (参照 2025-07-18)

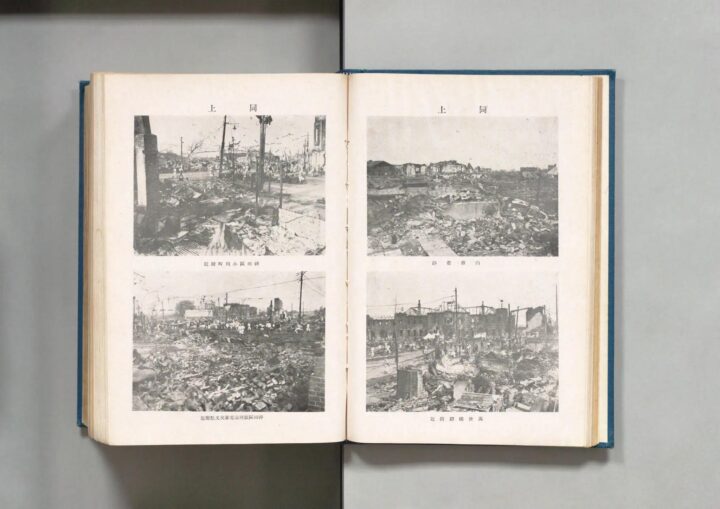

大正12年9月1日に発災した関東大震災は、マグニチュード7.9の揺れによる直接的被害に加え、その後発生した大火災によって東京のいわゆる下町を灰燼に帰しました。関東の印刷・出版社は多く隅田川沿いにありましたが、震災により東京の印刷工場の凡そ8割が被災したという記録が残っています。さらに神保町の書店街も壊滅、活字鋳造所や製紙工場も大被害を受け、一時関東の印刷業界は壊滅的打撃を受けました。

熟練技術者なども多数死傷して喪失したため、相対的に大阪の印刷・出版業界が重要性を増していきます。東京一極集中的だった業界が地方に分散(名古屋、京都、神戸など)し、結果的に構造変化が起こったわけです。またスクラップ&ビルドということで、関東も復興する中で新しい印刷技術や設備導入が進み、結果として工場の近代化も促進されました。

『大正大震火災誌』,警視庁,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション (参照 2025-07-18)

当時テレビもラジオも無く、人々は詳しい震災の情報を掴む手段が限られていました。

震災1カ月後に書籍「大正大震災大火災」という震災記録書が発行され、発行部数2~3000部が普通の時代に40万部という桁外れの部数を記録します。これは、今まで書籍、雑誌と流通ルートが分かれていたことにくわえ書店もそれぞれ書籍、雑誌と専門性を持っていたところに、震災後の混乱で慣例を破って雑誌販売ルートを使えたこと、それまでの雑誌販売専門店にもこの書籍が並んだことが大きいと言われています。

関西の印刷業界発展とそれに伴う大阪→西日本流通ルート確立、書籍・雑誌の垣根を超えた新たな流通ルートの誕生によって出版物流通は大きな転機を迎えました。この東京・大阪両輪構造の誕生と工場の近代化は、「円本」、「文庫」といった低価格書籍を産み出し、さらに出版物の大衆化が進展することとなりました。

「円本」

「円本」とは1冊に数冊分の内容が収められた全集を予約制で販売するもので、当時1冊2円程度だったものが4冊分で1円という破格の金額だったこと、先の「大正大震災大火災」同じく雑誌ルートにのせたことで、大成功し、それに続く円本ブームが起こりました。

「文庫」

「文庫」とは「円本」が全集であるがゆえに欲しい書籍だけを手に取ることができないことを逆手にとって、簡易な形式で書物を手に入れられるより廉価なスタイルの書籍です。その端緒となったのが、昭和初期に誕生した「岩波文庫」です。

関東大震災はこのように東京一極集中であった業界にショックを与え、戦後にも通ずる東京・大阪両輪体制へと構造転換、工場の近代化と、書籍の流通革命、さらにはそれらによる出版物の低廉化を結果として実現することとなりました。

商品広告と商業印刷の発展

大戦特需を契機とした消費社会の進展と商業印刷物の増加

大正時代初期に起きた第1次世界大戦で、日本は直接の戦禍をほぼ受けず逆に特需が生まれ、空前の好景気が訪れました。友好的な連合国への軍需品供給、ヨーロッパ勢が撤退したアジア・アフリカ市場をほとんど独占したことで大変な好況となり、産業の構造転換、債務国から債権国への転換、大戦中に貿易総額が4倍に増加、国内産業も工業化が進展、利益率も数倍となるなど、後の高度経済成長時代に引けを取らない状況でした。

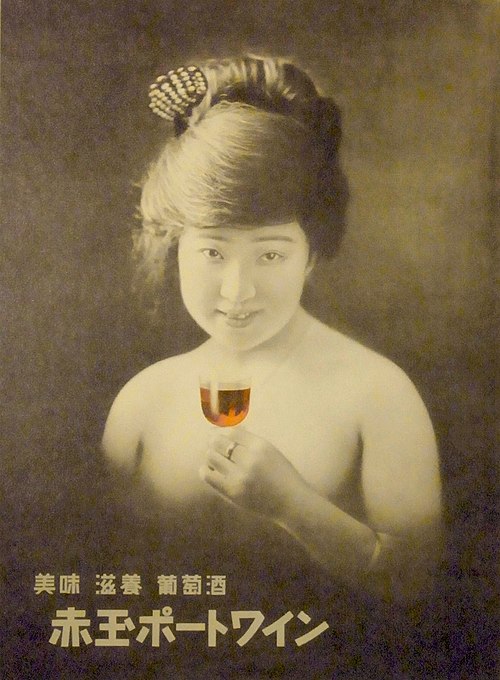

「赤玉ポートワイン」広告ポスター(1922年、片岡敏郎作) 出典:ウィキメディア・コモンズ

当然社会もこの経済状況変化によって変貌をとげ、都市化が進み、また経済成長によるインフレ拡大によって格差が広がっていきました。全体的に所得が向上したため、それに応じた消費文化が花開き、百貨店の発展、娯楽産業の発達、西洋的ライフスタイル(モダニズム)の浸透も始まります。大量消費社会の発展は、広告・宣伝に各社が力を入れることに繋がり、百貨店を中心に営業用ポスター、PR誌が発刊、チラシ、DM、新聞雑誌広告といった商業印刷物が大量に印刷されることとなりました。

黄、紅、藍、墨に補色2~3色を加えた印刷を可能にした「HBプロセス製版法」が大正8年に日本に導入されたことで、今まで画工が目で分色していたため大変手間がかかっていた作業が大幅に簡略化されたことも、上記商業印刷物の普及に一役買いました。一方でこの製版法が普及した影響で明治以来の石版印刷は姿を消していきます。

大正時代の15年間に広告量は約8倍に増加しましたが、この増加に前述のオフセット印刷機など近代印刷技術が大いに貢献したことは言うまでもありません。

拡大する社会のひずみと軍国主義化

消費社会を生んだ大戦特需による好景気は一方で高いインフレを生み、低所得の労働者は物価高に苦しむこととなります。特に米の価格は大戦期間中に4倍に跳ね上がり、いわゆる米騒動を引き起こしました。これをきっかけにして様々な社会運動や結社が生まれ、その流れとして大正デモクラシーが起こったわけですが、そういった世論を導く役割を果たしたのも各種の雑誌、新聞だったのです。

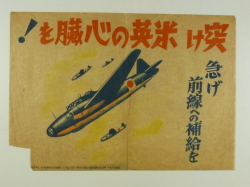

ポスター(昭和19)所蔵:立命館大学国際平和ミュージアム

ただそのように社会を導く力を持った印刷物は民間だけでなく政府も当然着目し始めました。いわゆる「プロパガンダ」の誕生です。政府の意に沿った形の印刷物は、日露戦争勝利による明治以来の国家的課題解決による大目標の消滅と欧米に肩を並べたという肥大化した自信によって急速に対外攻撃性を強めた世論と同調する形で日本を軍国主義へと導くことへとなります。

「東京紙器」という名前の由来

弊社HPの「紙器の歴史」ページに詳しい記述がありますが、現在の東京紙器株式会社という社名の由来となった会社も大正時代に誕生しました。木製抜型の創始に深くかかわった浅野三兄弟が起こした「尚山堂」という会社は、米国から輸入した抜型作成用機器を輸入し、近代抜型製作に先鞭をつけ、森永ミルクキャラメルの紙箱の考案などで名を馳せました。

大正6年、尚山堂は発展的に改称し、「東京紙器株式会社」となります。

森永キャラメル箱は、外箱印刷を凸版、中箱は尚山堂が担当していたこともあり、凸版印刷と関係が深く、東京紙器株式会社の専務は凸版からきた井上源之丞、常務に尚山堂の浅野鐵二がつきました。また同年、後に凸版印刷小石川工場となる工場移設も行われました。関東大震災で大きな被害は受けなかったのですが、別の原因で火災により倉庫が全焼してしまいました。この影響もあって当時の山本留次社長は経営意欲を失い、最終的に凸版に東京紙器は吸収合併されることとなります。

旧東京紙器株式会社の常務であった浅野鐵二はそのまま凸版印刷の常務となりましたが、戦後その浅野氏の長男である浅野秀司氏に協力と支援を賜り、凸版に勤めていた弊社初代社長 山田一郎が新たに社名を引き継いで「東京紙器株式会社」を設立したのが今に通じる東京紙器の始まりでした。

まとめ

大正時代は現代日本に通じる様々な社会制度や文化が起こった時代です。

世界的にも第一次大戦が起き、その後の「黄金の20年代」に繋がるなど、近代社会から現代社会への過渡期でした。そのような大きな社会変革の波にのり、印刷・出版技術も大きな躍進を遂げ、読者、印刷量、流通、品質など全ての要素が一挙に発展した時代でした。

大量消費社会の勃興により躍進した印刷・出版業界は一方で政府によるプロパガンダにも利用され始め、昭和前期の戦争時代には違った意味で活躍をすることになります。「学ぶ印刷」第6回はいよいよ最終回、昭和、戦後の印刷について見ていきます。

それでは次回もお楽しみに。

“Ideaを形に。”

参考文献

印刷博物館編『日本印刷文化史』講談社 2020年

ウェブサイト Wikipedia『印刷』ページ

東京抜型工業会25年記念誌『道』東京抜型工業会 1988年