目次

学ぶ印刷

こんにちは、東京紙器です。

今年は暑い夏との長期予報がでていますが、まだギリギリ涼しいですね。

これから梅雨の時期、憂鬱になりがちですが、せっかくの機会なので読書をするなりして外出の代わりに頭の体操をするとよいでしょう。

さてそんな頭の体操の一助になれば良いですが、本日は学ぶ印刷第2回ということで、引き続き日本の印刷史を学んでいきましょう。前回は日本における印刷の始まりから鎌倉時代まで、時代の中心と印刷が密接に関わってきたことを説明しました。

天皇→貴族→寺院→武士と社会の中心勢力は変遷してきました。

鎌倉時代から江戸時代までは武家社会。

武家社会において印刷はどのような役割を担ったのでしょうか。

禅僧による印刷と民間印刷の走り「堺版」

鎌倉時代に五山版が誕生し、それが経典だけではなく様々な書籍を出版してきたことは第1回で説明しました。五山版の名称の由来となった五山とは、当時の幕府が武家の間で流行していた禅宗を支配下におくために始めた五山制度によって格付けされた禅寺のことです。よって五山版も禅僧が発展に深く関わっており、中でも夢窓疎石(むそうそせき)は足利尊氏の信頼も厚く、幕府の庇護をうけつつ五山版の発展の礎を築きました。

禅宗によっておこった五山版は、中国から渡来してきた刻工(こっこう ※版に彫刻する職工)により、先に発展していた中国の商業印刷に近づける形で拡大していきます。また、当時は戦乱の時代で戦が絶え間なく続いていましたが、その犠牲者へ弔意を示すためにも武士は積極的に五山版を出版させていきました。

『宋版圜悟心要』 出典:ColBase(ColBase)

一方五山版とは別に、財力を背景に学問に関心を持つ層が出版をはじめた場所もありました。貿易港として栄えた堺です。地名を取り、こちらは堺版として知られています。日本で最初の論語に関する本や最初の医学書は堺版から印刷されることとなります。

これらはまさに民間印刷、商業出版の始まりと言えるものでした。

戦国大名による印刷

戦国の三大文化

室町時代の後期、応仁の乱後、日本は戦国時代と呼ばれる戦乱の時代に突入します。有力な戦国大名は独自の文化をほこりましたが、その中でも今川氏、朝倉氏、大内氏の文化は戦国三大文化と呼ばれています。これら三大文化では印刷活動も積極的に行われていました。

『南蛮船駿河湾来航図屏風』出典:ColBase(ColBase)

駿河の今川氏は京都を意識した街づくりを行い、公家風文化が盛んとなりました。のちに織田信長に桶狭間の戦いで討たれることになる今川義元は、禅僧である太源雪斎に養育されましたが、彼らは京都で修行をするなかで五山の文化に触れることとなります。雪斎は義元が家督を継いだ後も重用され、雪斎は駿河で印刷を行っていました。なお、雪斎は当時今川家の人質となっていた幼き徳川家康の養育も任されており、このことから家康が幼少期に雪斎の印刷活動に触れていた可能性も考えられます。後述するように、後世天下をとった家康は出版・印刷にも積極的に取り組みますが、その萌芽はこのころに芽生えたのかもしれません。

一方西国でも大内氏が京の文化を積極的に取り入れ、本拠の山口は「西の京」とよばれることになります。大内氏は印刷も積極的に行い、仏教の教義に関わる書物や漢詩のための辞書など、大内盛見、政弘、義隆の三代にわたって印刷が行われていきました。

朝鮮出兵により伝来した古活字

戦国時代は豊臣秀吉が天下を統一したことで一応の終わりを告げました。しかし秀吉は日本の統一に飽き足らず、朝鮮、そして中国への征服を企てます。そして文禄慶長年間に、世にいう「朝鮮出兵」を行いました。

朝鮮では世宗王が1400年代前半にハングルを開発しましたが、その普及に役立てたのが金属製の活字でした。また朝鮮では金属製活字を使った活版印刷技術を持っており、銅製の活字を王朝にて鋳字した記録が残っています。朝鮮出兵では一時漢城(現在のソウル)まで日本軍が進出しましたが、その際に王室からこれら活字一式を戦利品としてもちさり、秀吉に献上されたと言われています。

この銅活字は先進的な朝鮮の出版印刷技術を日本にもたらし、この活字を模倣したものが数多く誕生しました。日本においては銅ではなく木製の活字が主流で、金属製活字は駿河版銅活字と呼ばれる家康が製造させたものなど一部にとどまりました。木活字のほうがコストも安く、また印刷の質も良かったためです。今まで慣れてきた木版印刷と親和性の高い木活字の方が日本の出版文化に合ったためともいえるでしょう。

朝鮮出兵がもたらした副産物である活字は、木版印刷文化と結びつき、いわゆる「古活字版」を生み出すこととなりました。古活字版は、江戸時代の到来によってもたらされた社会の安定、経済の発展と共に印刷が民間社会に広まる大きな契機となっていきます。

家康と秀頼による印刷合戦

江戸時代まで教養や知識は基本的に公家や寺院を中心に展開されてきました。徳川家康は江戸幕府を開き、日本を統治するにあたって武家も教養や知識をもつべきと考え、公家に対抗するよう数々の書物を印刷していきます。家康は伏見版と呼ばれる品質の高い木活字出版を多数行います。

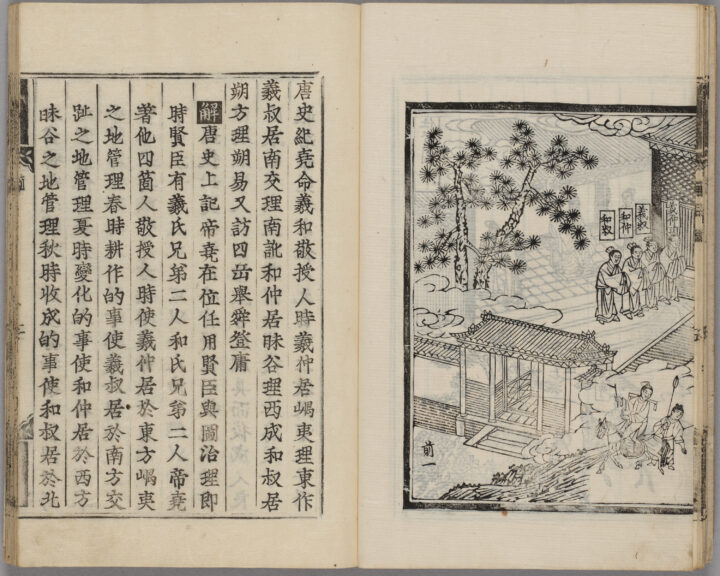

『帝鑑図説』出典:ColBase(ColBase)

その影響を受けた一人に豊臣秀頼がいました。彼は後に家康に滅ばされることになるのですが、当時の豊臣家は武家というより公家的な扱いになっており、秀頼も高い文化・学問の素質がありました。秀頼は「帝鑑図説」という日本で最初期の挿絵が入った活字本を印刷しました。挿絵は家康の伏見版では見られなかったもので、家康に対抗する意味もこめてあえて絵を入れたのかもしれません。内容も帝王学の書であって、豊臣家が秀吉に引き続き天下の統治を担っていくことを世に示す意図があったと思われます。

最終的に印刷合戦ともいうべき文化的競争は、家康が軍事的に勝利することで終わりを告げました。彼らが行った印刷戦争はその後江戸時代初期にかけて隆盛する古活字版全盛期の幕開けともいえる出来事でした。

まとめ

「日本の印刷史を学んでみる」第2回は室町時代~江戸時代初期までの印刷史をご紹介しました。上流社会が独占してきた印刷技術は文化の面で大きな力をもち、その力を利用しようと武士たちも積極的に印刷を使ったことがわかりました。

江戸時代に入り、日本は長きにわたる戦国の動乱を経て、久方ぶりに平和な時代を謳歌することとなります。その中で財力を身につけてきた社会の下層階級にも印刷は広がっていくこととなります。

第3回は江戸時代の出版印刷文化について見ていくことにしましょう。

それでは次回もお楽しみに。

”Ideaを形に。”

参考文献

印刷博物館編『日本印刷文化史』講談社 2020年

ウェブサイト Wikipedia『印刷』ページ