目次

学ぶ印刷

こんにちは、東京紙器です

GWも終わり、新入社員も会社に徐々に馴染んできたころではないでしょうか。いわゆる5月病で退職代行サービスを使う人も急増しているようですが、ここを読んでいる皆様はそんなことないですよね…。

今年度から印刷業界に入ってきた方も多くいると思いますが、日本の印刷がどのような歴史を経てきたか知っていますか?現代の印刷業界は明治以降に発展してきたものですが、急速にそれが広がったのは江戸時代以前に築き上げられた土台があったからです。

今回から数回に分けて日本の印刷史を簡単に振り返ってみましょう。印刷の歴史を紐解くと新たな発見があるかもしれません。これまでの流れを理解することで、現代の印刷というものがどういった位置づけにあるのかより明確になるでしょう。

日本における印刷の始まり

印刷は凡そ1,300年前に発明され、日本には八世紀に木版印刷技術が伝わりました。八世紀の日本は奈良時代。764年に起きた藤原仲麻呂の乱平定後、その死者供養のため時の天皇、称徳天皇が作らせた「百万塔陀羅尼」が日本における最初の印刷物です。

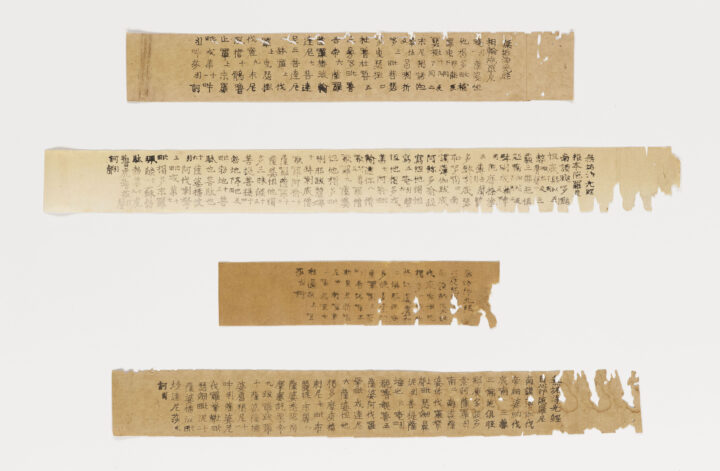

百万塔陀羅尼(四種) 出典:ColBase(ColBase)

百万塔陀羅尼はお経のことで、百万塔という木造小塔の中に納められました。国策として製作されたものなので細かく製造記録が残っており、実際に百万塔作られたそうですが、現在は戦乱等で焼失し、法隆寺にのみ残っています。

経典の版は9種類あり、紙は麻紙を使い、墨は松煙だと推定されています。印刷後に上下を断裁して作られていたようです。木版をスタンプのように紙に押し付けて印刷をしていたと考えられていますが、実際のところはハッキリしていません。

奈良時代は仏教政治の時代ですが、日本における印刷は仏教に深く関連した国家プロジェクトとして天皇その人が最初の発注者となって始まったのです。しかし、その後しばらくの間、印刷が陽の目を見ることはありませんでした。

長い印刷史の空白と宗版の登場

平安前期の暗黒時代

実は百万塔陀羅尼のあと、1,053年までの約300年間のあいだに刷られた印刷物は見つかっていません。百万塔陀羅尼は国家プロジェクトとして当時の都である平城京の官営工房で印刷されましたが、その後長岡京、平安京と遷都したときにはこれらの工房が引き継がれることはありませんでした。

ひとつの理由として考えられるのは天皇の皇統が天武天皇系統から天智天皇系統に変わり、仏教政治が終わったことです。前述の通り、印刷と仏教は密接な関係にあったので、大規模な印刷をする必要性が減じてしまったということです。

もうひとつの理由としては、遣唐使が中止されたことにより、海外の技術を日本に伝えることが困難になったことも挙げられます。このようにしばらく音沙汰の無かった印刷ですが、平安貴族文化と海外の先進文化により徐々に復活していくこととなります。

宗版と写経の流行

当時の先進国であり大国、中国では960年に宗が誕生しました。宗は文治主義をとり、中国文化の黄金時代を現出しましたが、印刷文化もその1つで、木版印刷によって多種多様な印刷物が多数製作されていました。

『天工開物 3巻 ; 卷中』(東京大学駒場図書館所蔵)

これらの時代に刊行された書物は「宗版」と呼ばれ、当時印刷技術がほぼなかった日本では珍重されることになります。

平安時代は貴族文化華やか時代で、様々な文化が誕生しましたが、当時の貴族の間では写経が流行していました。そのため、写経用の経文(摺経※すりぎょう)の需要がのびたため、印刷のニーズが高まっていきました。

もともと国家事業としてスタートした日本の印刷ですが、宗の影響を多大に受けつつ、徐々に民間(寺院)に裾野を広げていくこととなりました。このあと、寺院が日本における印刷の中心となる時代が長く続くことになります。ここでも仏教が印刷と深い関係にあったことがわかりますね。これから寺院や宗派別の出版物が多数登場しますが、これらを総称して「寺院版」と呼びます。

寺院の時代における印刷

寺院で印刷ときくと少し不思議に思うかもしれません。

実は中世寺院は現代のお寺とは少し意味が違い、単なる宗教施設ではなく、多種多様な商工業技術者が集まる場所でした。当時の寺院は大学に近い性格もあったため、アカデミアとして先進的な技術や専門知識を持つ人がたくさんいたのです。

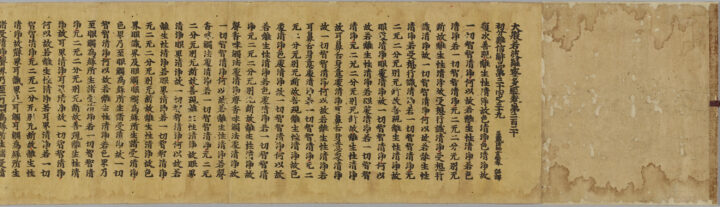

『大般若波羅蜜多経 春日版』九州国立博物館 所蔵ギャラリー

寺院版の代表的なものを下記に列挙します。

【春日版】

興福寺で出版されたもの。

春日版という名は春日大社にちなむ。

【高野版】

高野山で出版されたもの。

紙や字体に特徴がある。

【五山版】

京都五山、鎌倉五山によって出版されたもの。

仏典だけでなく、様々な出版物を刊行し、その後の日本の刷本様式の基となっていく。

これら以外にも細かく分類すると寺院別に寺院版はあるのですが、ここでは割愛します。

寺院は技術者が多く集う場所ではありましたが、資金面での弱点がありました。印刷費用は基本的に募金(勧進)に頼っていたため、仏教系以外の出版物を逆に刷れなかったという事情があったのです。しかし、五山版は時の武家政権からの後押しも背景として、仏典以外の出版物も多数刊行するようになり、印刷は徐々に宗教界から武家社会へと活躍の場を移していくこととなります。

まとめ

「日本の印刷史を学んでみる」第1回は奈良時代~鎌倉時代までの印刷史をごく簡潔にまとめてみました。こうしてみると、天皇→貴族→寺院→武家と、その時代の中心と印刷が密接に関わってきたことがわかると思います。

第2回は武家社会、戦国大名たちがどのように印刷と関わっていたかを学んでいきましょう。

それでは次回もお楽しみに。

“Ideaを形に。”

参考文献

印刷博物館編『日本印刷文化史』講談社 2020年